ここから本文です。

更新日:2025年8月1日

後期高齢者医療

- 窓口

- 対象者

- 資格確認書・資格情報のお知らせ

- 保険料

- 口座振替

- 納付書

- スマホの決済アプリでのお支払い(令和3年4月1日開始)

- 医療機関での負担割合

- 入院時生活・食事療養費の支給

- 高額療養費の支給

- 高額介護合算療養費の支給

- 関連ページ

後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者の方々の心身の特性に応じた医療を提供するとともに、将来にわたって国民皆保険を堅持するためにその医療費を国民全体で支える制度として国の医療制度改革により平成20年4月に創設されました。

窓口

本庁医療保険課または各支所市民窓口課

対象者

- 75歳以上の人

- 65歳以上75歳未満で一定の障がいについて認定を受けた人

資格確認書・資格情報のお知らせ

対象者に対して、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のどちらかが交付されます。

原則として、75歳になる月の前の月にお届けします。

詳細は、下記のリンクをご覧ください。

保険料

被保険者個人ごとに納付していただきます。

- 保険料率:令和7年度(2025年度)

- 均等割額(1人あたりの額):60,004円

- 所得割率(所得に応じた額):11.83%

- 賦課限度額:80万円

保険料の計算方法

均等割額【60,004円】+所得割額【(総所得金額等-基礎控除額)×11.83%】=年間保険料

※保険料の賦課限度額は80万円です。

※基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。

※所得割率は11.83%です。

均等割額と所得割率は、都道府県の広域連合ごとに定められます。福岡県内の全区域で保険料は均一です。

保険料の軽減

収入の少ない人には、保険料を軽減する制度があります。

均等割額の軽減(世帯の所得に応じて軽減)※注1

※注1:「世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者等はその時点)の世帯が基準となります。

|

軽減割合 |

軽減後の均等割額 (年額) |

同一世帯内の被保険者と世帯主の 軽減対象所得金額の合計額 |

|---|---|---|

|

7割軽減

|

18,001円 |

【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)※注3】以下 |

|

5割軽減 |

30,002円 |

【43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)※注3】以下 |

|

2割軽減 |

48,003円 |

【43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)※注3】以下 |

※注2:軽減対象所得金額とは、基本的に総所得金額等と同じですが、公的年金などの収入の場合は、年金の所得から15万円を差し引くなど例外があります。

※注3:下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。

| 均等割額軽減割合 | 軽減後の保険料(年額) |

|---|---|

| 5割軽減 |

30,002円(所得割額はかかりません。) |

後期高齢者医療制度に加入される前日に、被用者保険の被扶養者であった人の保険料は、制度加入後2年間に限り、均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減割合が7割軽減に該当する人は、7割軽減が優先となります。

※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌保険、組合管掌保険、船員保険、共済組合を指します。国民健康保険、国民健康保険組合は該当しません。

社会保険の被扶養者であった人の均等割額の5割軽減、所得割額の免除等は、今後見直される可能性があります。

保険料の減免

災害や事業の休廃止による収入の著しい減少など、突発的な事情によりどうしても保険料を納めることが困難になったときは、申請により保険料が減免される場合があります。減免の要件は次のとおりです。詳しくは、お問い合わせください。

- 災害による減免

震災、風水害、火災などの災害により著しい損害を受け、保険料の納付が困難となった場合、財産の損害の割合を考慮し、保険料を減免します。 - 収入の減少による減免

事業の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したために、保険料の納付が困難となった場合、申請された年の所得の見込額や前年からの所得の減少割合を考慮し、保険料を減免します。

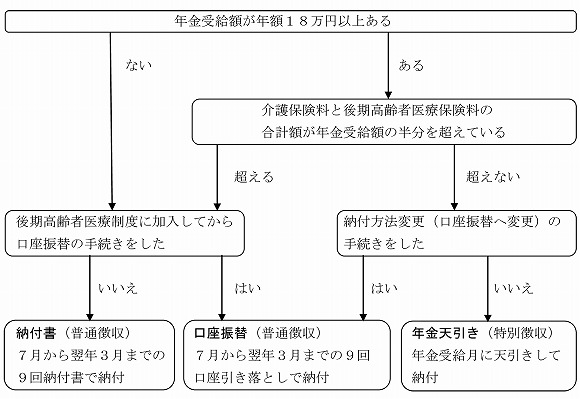

保険料の納め方

原則として年金天引き(特別徴収)になりますが、年金の額などによっては、納付書や口座振替で納付していただきます。

また、年金天引きの対象となる人も申出をしていただくことで口座振替に変更することができます。

特別徴収の対象となる年金は、種類などによって優先順位が定められています。複数の年金を受給している人は、最も上位の年金のみで特別徴収の判定がなされるため、年金受給額の総額で見ると条件を満たしている場合でも特別徴収にならない場合があります。

後期高齢者医療特別徴収保険料(年金天引き)の平準化

「平準化」とは?

年金天引きの金額を、年間を通じてできるだけ均等な額となるようにすることです。

後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金天引き)している人は、年6回ある納期の前半(4月・6月・8月)を仮徴収、後半(10月・12月・2月)を本徴収として納付しています。

※仮徴収は年間保険料が確定するまでの間、仮の保険料として前年度2月の保険料と同額を徴収しています。

収入の変動または保険料率の改定などで前年度の仮徴収と本徴収の差が大きくなっている人がおり、このまま仮徴収を行うと一年間の保険料が前半(仮徴収)と後半(本徴収)とで偏ったままになってしまいます。

そこで、1年間を通じて保険料ができるだけ均等になるよう8月の徴収額を変更し、特別徴収における保険料の平準化を図ります。

なお、平準化を実施したことにより8月の納付額が高額になる人もいますが、後期高齢者医療保険料の年額が変わるものではありません。

社会保険料控除

後期高齢者医療制度の保険料は、所得税および住民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。

社会保険料控除は、年金天引き(特別徴収)とその他の納付方法(普通徴収)で適用対象が異なりますのでご注意ください。

- 年金天引き(特別徴収)の場合・・・被保険者本人のみに適用されます。

- その他の納付方法(普通徴収)の場合・・・保険料を実際に支払った人に適用されます。

保険料を滞納すると?

災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、給付が一時差し止めになったり、差押処分などの措置を受けたりする場合があります。保険料は必ず納期限内に納めてください。

口座振替

詳しくは、「市税等の口座振替について」をご覧ください。

納付書

詳しくは、「市税等がコンビニエンスストアで納付できます」をご覧ください。

スマホの決済アプリでのお支払い(令和3年4月1日開始)

詳しくは、「スマホの決済アプリで税金、料金などの支払いができます!(令和3年4月1日開始)」をご覧ください。

医療機関での負担割合

病気やけがで医療機関にかかるときの一部負担金の割合は1割、2割または3割です。

負担割合(8月から翌年7月):毎年判定を行います。

|

負担割合 |

負担区分 |

要件 |

|---|---|---|

|

3割 |

現役並みⅢ |

同じ世帯の被保険者のいずれかの方が、住民税課税所得690万円以上の場合 |

| 現役並みⅡ |

同じ世帯の被保険者のいずれかの方が、住民税課税所得380万円以上の場合 |

|

| 現役並みⅠ |

同じ世帯の被保険者のいずれかの方が、住民税課税所得145万円以上の場合 |

|

|

<基準収入額適用> 現役並みⅠ・Ⅱに該当する方のうち、下記いずれかに該当する場合は、申請することにより1割負担か2割負担となります。

|

||

| 2割 | 一般Ⅱ |

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記【1】または【2】に該当する方 【1】単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上 【2】複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上 ※3割負担の方を除く。 |

| 1割 | 一般Ⅰ | 「現役並み」「一般Ⅱ」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」以外の方 |

| 区分Ⅱ | 世帯全員の住民税が非課税で「区分Ⅰ」以外の方 | |

| 区分Ⅰ |

世帯全員の所得が0円である世帯に属する方(公的年金控除額は80.67万円として計算。)、または世帯全員が住民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者。 |

入院時食事(生活)療養費

入院したときは、医療費とは別に、一般病床の場合は食事代、療養病床の場合は食費と居住費の一部を標準負担額として被保険者が負担します。

詳細は、下記のリンクをご覧ください。

福岡県後期高齢者医療広域連合│入院時生活・食事療養費(外部サイトへリンク)

高額療養費の支給

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合は、限度額を超えた額が払い戻されます。

申請が必要な方には、案内の通知をお届けしています。一度申請された方は、次回からは申請の必要はありません。

自己負担限度額額(月額)

|

負担区分 |

外来(個人単位) |

外来+入院(世帯単位) |

|---|---|---|

|

現役並みⅢ |

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%※注2 |

|

| 現役並みⅡ |

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%※注2 |

|

| 現役並みⅠ |

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%※注2 |

|

| 一般Ⅱ |

18,000円※注1 一般Ⅱの方には負担を抑 える配慮措置あり※注3 |

57,600円※注2 |

|

一般Ⅰ |

||

|

区分Ⅱ |

8,000円 |

24,600円 |

|

区分Ⅰ |

15,000円 |

|

注1:平成29年8月以降、一般区分の方の外来分に対して、年間144,000円の限度額が設けられます。

注2:過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、以下の通りとなります。

- 現役並みⅢ・・・140,100円

- 現役並みⅡ・・・93,000円

- 現役並みⅠ・・・44,400円

- 一般・・・44,400円

注3:窓口負担が2割になる方について、負担割合の引き上げに伴う1か月の外来医療の負担の増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。令和7年9月診療分まで実施予定です。該当された場合は、高額療養費として後日払い戻します。口座登録の手続きが必要な方には申請書を郵送します。

75歳到達月は、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、個人単位の自己負担限度額が上記の額の2分の1になります。(誕生日が月の初日である場合を除きます。)

限度額適用認定について

【マイナ保険証をお持ちの場合】

医療機関の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。

【マイナ保険証をお持ちでない場合】

負担区分が併記された資格確認書を受診時に医療機関等の窓口に提示すると、医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。また、入院時の食事代が減額されます。(食事代の減額は「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」の方のみです。)

手続きには資格確認書が必要です。

高額介護合算療養費の支給

後期高齢者医療と介護保険の両方を利用し、1年間(8月から翌年7月)の一部負担金の合計額が限度額を超えた場合は、限度額を超えた額が払い戻されます。

ただし、食費、居住費および差額ベッド代などは合算の対象となりません。

関連ページ

よくある質問

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください