ここから本文です。

更新日:2025年9月1日

自主防災組織について(防災士含む)

防災士について

福岡県自主防災組織・女性防火クラブ等リーダー研修会【応用編】について

福岡県は自主防災組織等で指導的立場として活動していくにあたって、より専門的な防災知識や技能の習得を行い、さらなる地域防災の活性化を行う方などを対象に表記の研修を実施します。

下記資料を参照し、参加を希望される方は、各自お申し込みをお願いいたします。

【基本編の受講が必須ではありません。】

募集要領

申し込み期限

令和7年10月10日(金曜日)

問い合わせ先

福岡県消防防災指導課防災指導係

TEL:092-643-3113/FAX:092-643-3117

E-mail:boushi2@pref.fukuoka.lg.jp

自主防災組織について

自主防災組織とは

自主防災組織とは、住民一人ひとりが「自らの命は自ら守る」そして、「自分たちの地域は、自分たちで守る」という考え方にたって、自主的に防災活動を行う組織のことをいいます。

地域(自治会・学校区・12地区)単位で組織されるもので、地震や水害等の災害が発生したときに、被害を防止したり、軽減するための防災活動を行います。

自主防災組織の必要性

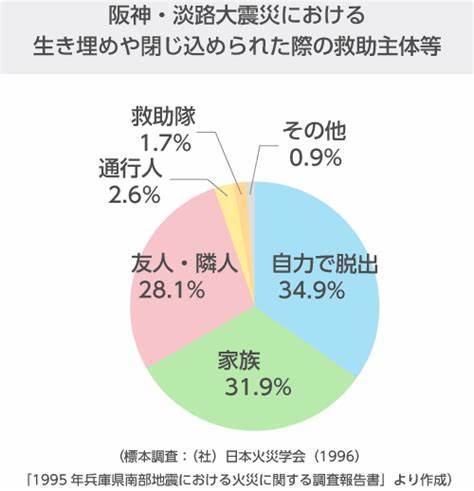

平成7年の阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊などによる生き埋めや閉じ込められた人のうち、消防などの公的機関の救助(公助)によるものはわずか2%で、多くは、自力または家族や隣人などの地域住民によって救出されました。災害発生時は、いろいろな所で同時に被害が発生し、全ての災害現場に消防等が駆けつけることは不可能な状態となります。また、災害発生直後は、公的機関による被災者支援等の緊急対応(『公助』)には限界があります。

自主防災組織の活動

自主防災組織に期待されている活動は、平常時から災害発生時、災害復旧時にわたり、非常に多岐なものとなってます。しかし、設立当初からすべての活動を行うことは非常に困難です。

地域や人員の実情を踏まえ、実施できる範囲の活動を「継続」して行うことが重要です。

【平常時の活動例】

- 防災知識の獲得

- 家庭内の防災対策の推進(食料の備蓄・緊急時の連絡手段や避難方法の取り決め)

- 組織体制の整備(役割分担・連絡網の作成・必要備品等の確保)

- 防災訓練の実施

【発災時の活動例】

- 災害情報収集・伝達

- 避難誘導

- 避難所運営

- 救助

【復旧段階の活動例】

- 避難所運営

- 被災者への支援

自主防災組織の設立方法

まず、地域や自治会等で、防災についての話し合いを始めましょう。地域の人たちが、自主防災組織の必要性を認識し、その意識を共有することが重要となります。自主防災組織設立の合意形成ができたら、具体的に組織の設立作業にとりかかります。最初に、組織でなにを行うか考えます。次にそれを行うための組織体制、役割分担を決めていきます。最後に組織の規約案をつくり、市へ自主防災組織設立届を提出すれば、自主防災組織の設立となります。

【提出先】防災安全課(飯塚市役所本庁3階)

自主防災組織設立に対する支援

- 出前講座

(例)地域の防災リスク・最近の災害特性および教訓・災害から命を守る方法など

- 訓練等の実施方法の助言

(例)地域まち歩きによるハザードマップ作成・避難所運営ゲーム(HUG)・避難所開設・運営訓練など

- 組織設立へ向けた助言

(例)設立届などの書類作成の支援・自治会の特性に応じた組織編制など

- その他自主防災活動に対する支援

上記内容は、実績に基づいた例です。支援方法については、防災安全課にご相談ください。

参考資料

よくある質問

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください